INTERVIEWアーバンファンデーション®工法

開発インタビュー

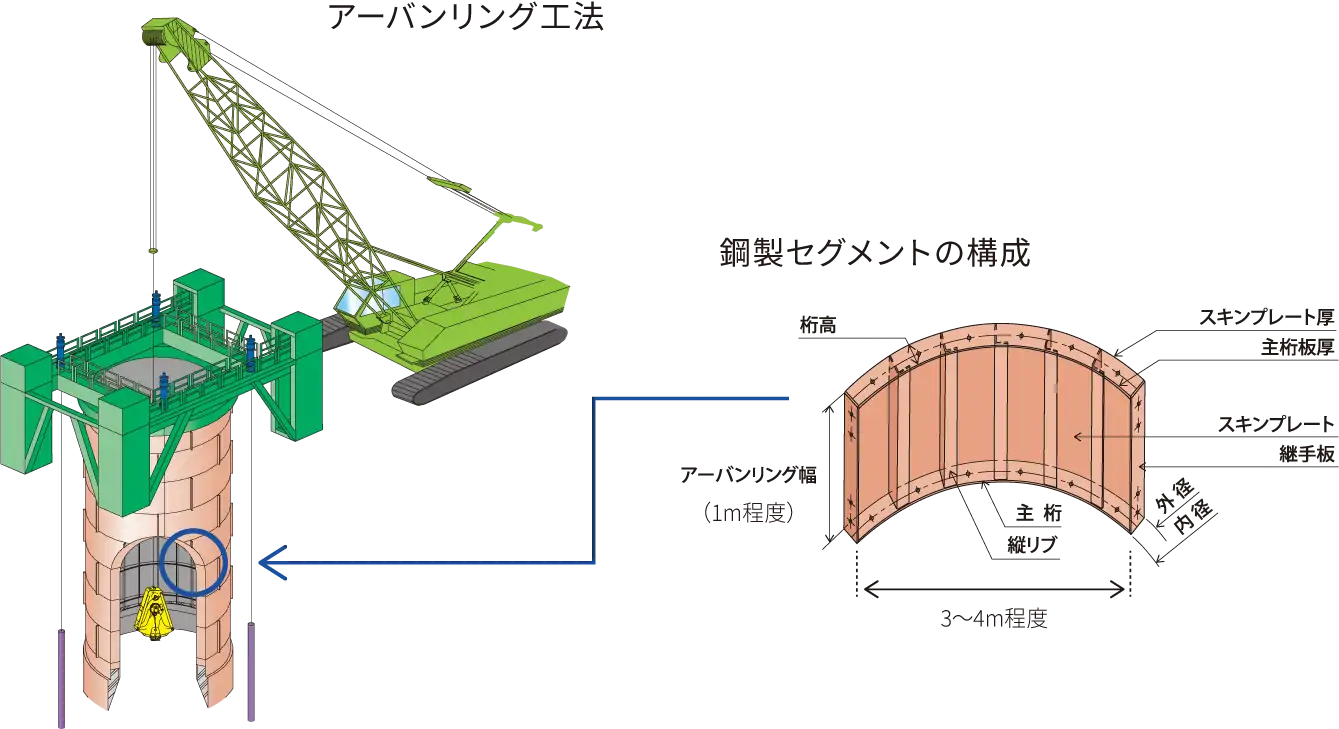

立坑を構築する際の仮設の土留め壁として使われてきたアーバンリング工法。

今回この工法を用いた混合構造基礎「アーバンファンデーション工法」が開発されました。

アーバンリングの継手を剛構造にすることで、アーバンリングがコンクリートや主筋を拘束する部材となり、

帯筋の省略を可能にすることで工費削減や工期短縮を実現しています。

共同で開発を行ったJFE建材とJFEスチールのメンバーにお話をうかがいました。

-

髙田 雄大

JFEスチール株式会社

建材センター

建材技術部 土木技術室

主任部員建設工事における工法や技術を開発し、販促も担当。アーバンファンデーション工法第1号案件に携わる。

-

大場 雄登

JFEスチール株式会社

スチール研究所

インフラ建材研究部

主任研究員インフラ構造物に関する新技術の研究開発を担当。アーバンファンデーション工法には2018年の構想段階から携わる。

-

松岡 馨

JFE建材株式会社

セグメント技術部

セグメント開発室 室長アーバンリング工法には2006年から携わり、営業や設計、技術開発などを担当。現在のメンバーではこのプロジェクトに一番長く携わる。

-

久保田 悟史

JFE建材株式会社

セグメント技術部

立坑技術室 室長JFE建材で扱う商品の設計や商品開発を担当。2024年からアーバンリング工法に携わり、工法の発展に努める。

-

井上 凌

JFEスチール株式会社

建材センター

建材技術部 土木技術室ファシリテーター

(2025/1/21 座談会当時)

CONTENTS

THEME 01

立坑構築技術「アーバンリング工法」とは

-

井上

井上

アーバンファンデーション工法は、アーバンリング工法の商品群のひとつです。まずはアーバンリング工法について教えてください。

-

久保田

久保田

アーバンリング工法は、シールドトンネル用のセグメントを用いた立坑構築技術です。立坑を構築する際に、施工ヤードが狭く、工期や周辺環境などの制約も厳しい、都市部の施工環境に配慮して開発された圧入ケーソン工法で、アーバンリングと呼んでいる分割組立型の土留め壁(鋼製セグメント)を用いたシステムです。

工場でアーバンリングのピースをつくり、それを現場でボルトで組み立てながら構築するもので、一般的な現場打設のコンクリート製の立坑に比べて施工時間を大幅に短くでき、安全性にも優れた商品です。サイズは直径が一番大きいもので15m、深さは約70mと適応範囲が広いことも特徴です。

第1基目は1991年に施工され、現在では国内外合わせて約500基以上の実績があります。使用用途は、上下水道などのシールド工事や推進工事の発進・到達立坑、橋脚の基礎、地下機械式駐輪場の躯体など。土留め壁になるアーバンリングは、鋼製だけでなくコンクリート製のものもあり、コンクリート製を用いれば本設構造として取水井戸などにも使うことができます。

THEME 02

新工法「アーバンファンデーション工法」を

2社で共同開発

-

久保田

久保田

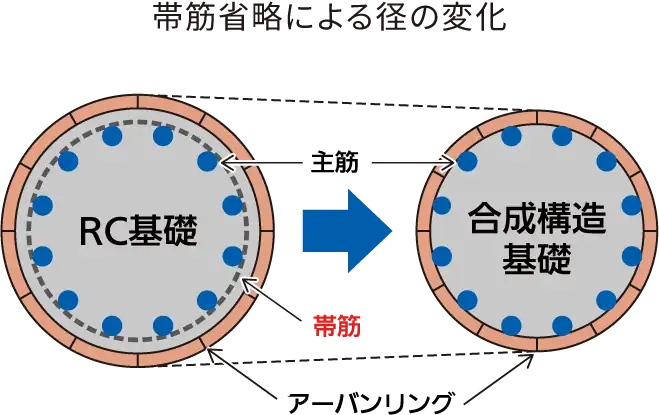

アーバンファンデーション工法は、アーバンリング工法を用いた混合構造基礎で、アーバンリングの縦目地継手をボックス構造継手という剛リング体にすることで、後打ち鉄筋コンクリートの帯筋の省略を可能にした技術です。

帯筋を省略しても同等以上の曲げ耐力と塑性変形能力があり、占有面積と掘削土量、工費の削減と、工期の短縮を図ることができます。 -

井上

井上

どのような経緯で開発に至ったのでしょうか。

-

松岡

松岡

アーバンリング工法は仮設の土留め壁として開発され、別途内部に鉄筋コンクリートの基礎を構築する必要があり、工期や材料などの面から合理化が求められていました。今後は、道路の更新事業が多くなることが予想できるため、そういった工事で役に立つ、基礎として使うことができる工法を新たに開発することになりました。

アーバンリングを鉄筋コンクリート基礎の本体部材として扱うため、鋼とコンクリートの合成構造に関する開発知見を有するJFEスチールとJFE建材の2社共同で新たな基礎構造を開発することになりました。 -

大場

大場

お互いの特徴を活かした開発として、JFE建材は実製品に関する製造や施工の観点から、JFEスチールは基礎構造の成立性の観点から、意見を出し合って具体的な開発内容を決めていきました。

THEME 03

経済性、施工性に優れたボックス構造継手

-

井上

井上

「ボックス構造継手」について詳しく教えてください。

-

松岡

松岡

アーバンリング工法は、セグメントはすべてボルト接合で若干動くことから、地震が起きた際は揺れに追随して動き壊れません。ところが今回開発する工法は基礎なので動いてはいけません。接合部を考えることから始まりました。

構造物基礎は一般的に、鉄筋が軸方向と周方向に入っています。縦の軸方向の主鉄筋には、D51という太いものが使われていて、アーバンリングを構成するボルトにて代替えすることは難しい。しかし、周方向の帯筋はそこまで太いものが使用されないことから、アーバンリングにて代替えできると考え、経済性や施工性に優位なボックス構造継手という、板同士を離して、そこにコンクリートを流して構成する方法を検討しました。 -

大場

大場

具体的な構造としては、ボックス状の鋼材枠をアンカーボルトという長いボルトでつないでいます。そこにコンクリートが充填されると、変形を抑えることができる剛な継手になります。

-

松岡

松岡

それから、アーバンリング工法は、JFE建材と加藤建設さんの2社で始めた工法で、材料はJFE建材、施工は加藤建設さんというタッグで開発しました。新しい工法も加藤建設さんに施工をお願いしますから、従来と遜色なく施工精度が出せることを念頭に、シンプルに周方向の継手だけを剛にして、結合部にもボルトを使用することにしました。

ピース間のBOX継手構造

THEME 04

実際の現場をモデルに開発を進行

帯筋の省略が施工性を上げる

-

大場

大場

開発にあたって構造性能の評価が必要になるのですが、新構造ですので、実験や解析による評価にも工夫が必要で、どのように検討を進めるかの判断が難しかったです。例えば解析では、複数部材の挙動を確認するため、基礎全体を3Dモデル化し、大地震が発生した際にも、耐力や変形性能が一般的なRC基礎と同程度であることを確認するようにしました。

-

井上

井上

この工法はすでにいくつかの案件で採用されていますね。

-

髙田

髙田

これまでアーバンリング工法を使ってくださっている高速道路や鉄道系の事業者さんなどに新しい工法の特徴を伝える中で、最初に採用してみたいと言ってくださったのが阪神高速道路様でした。阪神高速道路様の神戸3号線湊川付近の大規模更新事業にアーバンリング工法の採用が内定していて、その担当者様から話が進みました。

-

大場

大場

ちょうど開発を進めている際に話をいただいたので、実験はこの案件をモデルにさせていただきました。

-

松岡

松岡

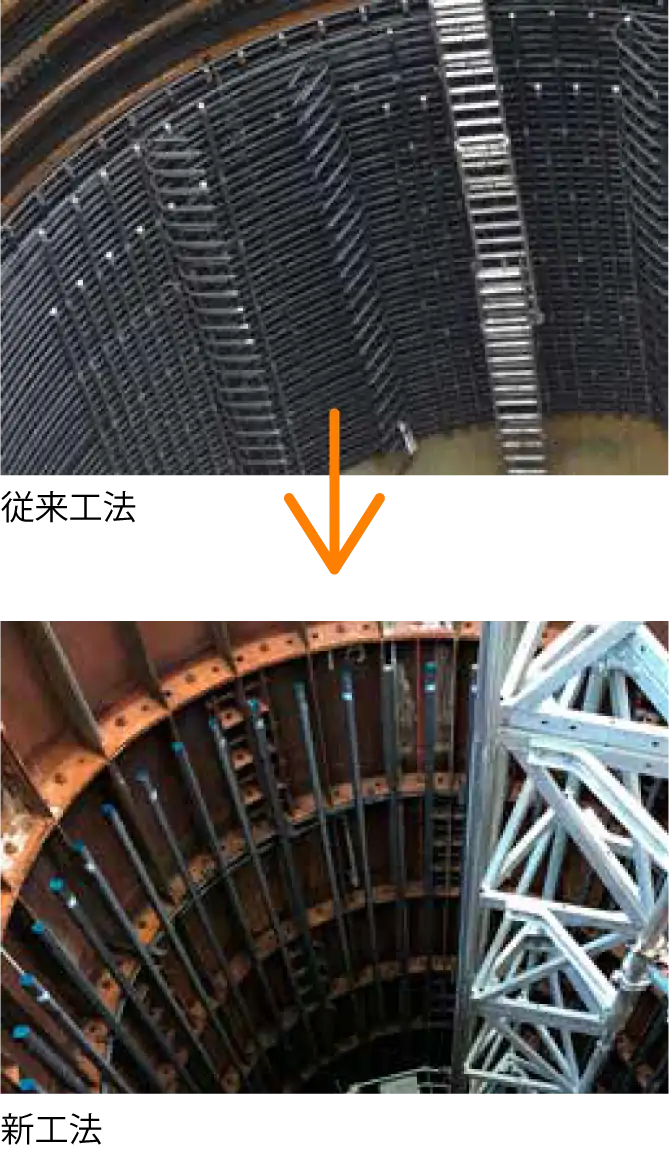

この工法のように外枠がある中で帯筋を組むのは非常に大変なんです。ですから帯筋のいらないこの工法は、現場の職人さんにもとても喜ばれました。

-

井上

井上

実際、工期はどのくらい短くなったのでしょうか。

-

松岡

松岡

帯筋を配置する場合に比べ、鉄筋の配筋工期を最大で30%程度削減できました。

配筋省力化効果(イメージ)

THEME 05

第三者認証を取得し、工法の性能を証明

-

井上

井上

第三者認証取得をめざしたきっかけを教えてください。

-

久保田

久保田

新しい技術を積極的に採用してくださる方がいる一方、公的な認証がないとやはり採用されにくいのが実状です。そのため、より採用していただきやすくなるように、第三者認証の取得をめざしました。対象技術に関連する知識が豊富な学識者の方々で構成される審査委員会にて評価をしていただき、認められると認証取得となります。2023年から審査を開始し、2024年に無事取得することができました。

-

井上

井上

認証取得において苦労した点などあればお聞かせください。

-

松岡

松岡

苦労しかなかったです(笑)。なにせこの工法は設計基準となる道路橋示方書に載っていることと全く違うことをしていますから。

-

大場

大場

鋼製セグメントのような分割されたもので帯筋を代替えするという点が、概念として受け入れられにくく、最初のポイントになりました。ただ、この工法は社会の役に立つものだということを認めてくださっていたので、性能面に関する評価結果を丁寧に示すようにしました。最終的には審査証明報告書として冊子にまとめ、認証を取得することができました。

THEME 06

グループ連携の強み

理想的な技術開発の進め方とは

-

井上

井上

今後どのように展開していきたいですか。

-

久保田

久保田

大規模な橋梁を有する高速道路会社や鉄道事業者に向けてPRしていきたいです。その他にもゼネコンやコンサルタント会社などにも、この工法を知ってもらい、採用していただけるように説明したいと思っています。

-

髙田

髙田

これまでJFEスチールは鋼管杭を扱う会社という印象が強かったと思いますが、今回の開発をきっかけに、これまで鋼材と縁のなかった分野についても杭基礎と一緒にアーバンリング工法をPRする機会が増えました。また、この工法の紹介を通じて、JFEグループとしての認知度や業界のプレゼンス向上につながればと思っています。

-

井上

井上

技術開発に至るプロセスについてもお考えをお聞かせください。

-

大場

大場

技術開発はお客様のニーズを見据えながら、自分たちだったらどのような貢献ができるのかを考えることから始まります。

-

久保田

久保田

技術開発にはニーズ志向とシーズ志向がありますが、どちらに軸足を置いて開発するかは商品の規模などによって変わってきそうですね。

-

松岡

松岡

どちらにせよ、自分一人では先を見ることは難しいですから、いろいろな人の声を聞かなくてはいけません。話を聞いて、見る目が変わると考え方も変わります。たくさん吸収することが大事なんだと思います。

THEME 07

JFEグループ内でもスクラムを組み

新しい技術開発を続ける

-

松岡

松岡

グループ内で開発を共同すると、より多角的に研究を進めることができ、開発を進める推進力にもなりました。

-

大場

大場

今回の共同開発で様々なアイデアや情報をいただけたので、JFEスチールとしての技術開発の幅も広がりました。

-

髙田

髙田

JFE建材は、常にお客様が喜ぶ商品や工法を考えて、ニーズにマッチした商品をつくっておられます。アイデアも独創的なものが多く、見習いたいと思っています。

-

松岡

松岡

ありがとうございます。今回に懲りずにこれからもずっとお付き合いいただきたいです。

-

井上

井上

最後に、今後の抱負をお聞かせください。

-

松岡

松岡

このアーバンファンデーション工法を設計基準となる道路橋示方書に載せるとまでは言えませんが、載せてもいいかなと周りが思うくらい頑張ってPRしたり、追加の開発をしていきたいと思っています。

-

大場

大場

引き続き社会のニーズに合った技術開発をして、今世の中でできていないことを、できるようにしていきたいです。

-

髙田

髙田

グループ会社同士の技術を組み合わせることで、新たな効果を生み出すことができる可能性がまだまだたくさんあると思います。そういう商品をこれからも考えていきたいです。

-

久保田

久保田

先輩方が開発した良い商品を引き継ぎ、JFEグループでスクラムを組みながら更に発展させ、次の世代へバトンタッチできるようにしていきたいです。

OTHER SOLUTIONその他のソリューション

TOP